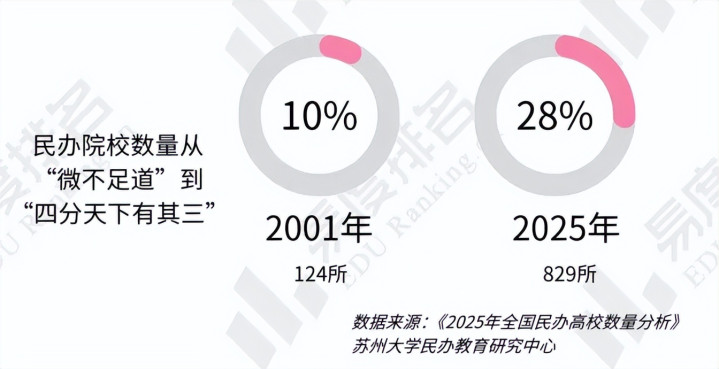

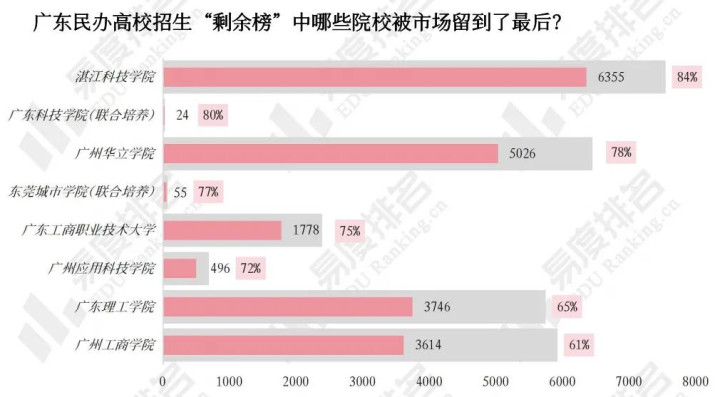

2025年,中国民办高校数量已达到829所,占全国普通高校总数的28%。这一数字背后,是二十余年狂飙突进的结果,却也掩藏着深层的结构性危机。当湛江科技学院、广州华立学院等院校面临着80%的招生空缺时,福耀科技大学、西湖大学却以媲美985高校的录取分数掀起“新民办”浪潮。

繁荣背后的裂缝,规模扩张的反噬

中国民办高等教育的发展堪称一场规模奇迹。二十年间,民办高校数量从124所增长到829所,实现了从“微不足道”到“四分天下有其三”的跨越。这种扩张在短时间内缓解了公共教育资源的压力,为数千万学生提供了本科入学机会。

然而,规模扩张的背后,是同质化竞争的加剧。湛江科技学院和广州华立学院的专业设置呈现出惊人的相似性:汉语言文学、计算机科学与技术、会计学、护理学等传统专业成为“标配”。

这些专业的开设门槛相对较低,早已成为一片红海。数据显示,湛江科技学院的汉语言文学专业招生人数高达998人,护理学600人,小学教育500人。这种“大而全”的专业设置模式,与当下就业市场对“专而精”人才的需求形成了鲜明对比。

正如共享单车行业的“颜色大战”一样,盲目扩张最终导致的是资源浪费和市场淘汰。民办高校的“专业红海”策略,正在遭遇市场的无情检验。

学费狂奔的背后,是价值承诺的危机

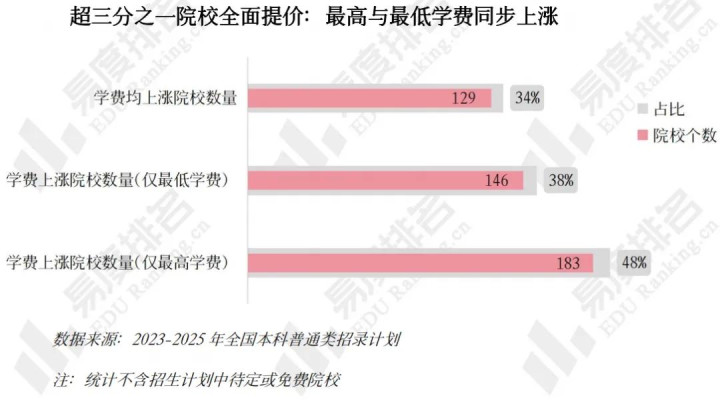

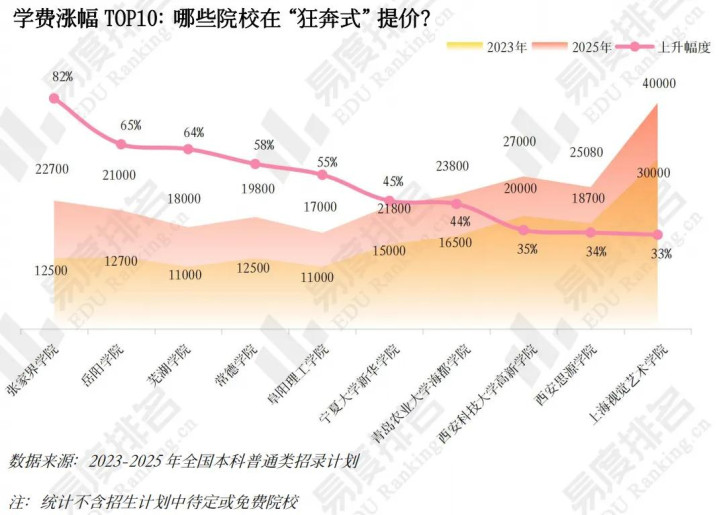

当招生困难成为常态,学费上涨成了许多民办高校的“救命稻草”。2023-2025年间,全国381所民办高校中,48%的院校最高学费上涨,38%的院校最低学费也同步上调。

张家界学院的最低学费从1.25万元跃升至2.27万元,涨幅高达82%。更值得注意的是,34%的院校实现了最高与最低学费“双涨”,这表明涨价不是个别行为,而是系统性压力下的集体选择。

这种“涨价求生”的策略令人联想到手机行业的某些品牌。正如魅族曾试图通过提价提升品牌定位,却因产品力不足而失去市场,民办高校的学费上涨若不能伴随教育质量的提升,最终只会加速消费者的逃离。

学费本是教育价值的价格体现,但当价格与价值脱钩,信任危机便不可避免。

新民办的崛起,重新定义行业价值

就在传统民办高校挣扎于招生与涨价之间时,一批新型民办高校正在重新定义行业的价值标准。

福耀科技大学在福建、广西、湖南等地的录取分数与厦门大学、哈尔滨工程大学等985高校持平,学费却仅为5460元/年。西湖大学人工智能专业在重庆的录取分数高达669分,与北京航空航天大学并列。

这些新型院校的成功并非偶然。它们采用了“小规模、精英化”的培养模式,依托巨额的非营利性资金投入,承诺提供极高的人均教育资源。这让人想起特斯拉不是通过制造更便宜的汽车,而是通过重新定义电动车价值来颠覆传统汽车行业。

新民办高校的成功证明:教育的价值不在于规模大小,而于能否提供不可替代的学习体验和就业前景。

从“大而全”到“小而精”的生存转向

纵观各省排名前10%的民办高校,可以发现明显的差异化战略。三亚学院依托热带旅游资源发展酒店管理专业;茅台学院凭借茅台集团的产业优势打造酿酒工程特色;大连东软信息学院则与东软集团深度绑定,实现产教融合。

这些成功案例表明,民办高校的生存之道已经从“大而全”转向“小而精”。北京城市学院凭借在北京的地域优势发展城市管理专业;无锡太湖学院依托长三角制造业基础专注工程技术人才培养;吉林外国语大学则凭借语言特色在外语教育领域建立优势。

这种专业化、特色化的发展路径,正如餐饮行业中的特色餐馆与连锁快餐之别。当麦当劳、肯德基通过标准化快速扩张时,那些具有地方特色、文化底蕴的主题餐厅却通过提供独特体验赢得了自己的市场空间。

在教育消费日益理性的今天,特色就是竞争力,质量就是生命力。

价值重构时代,民办高校的生存法则

中国民办高校正站在历史的十字路口。一方面,传统的“规模扩张+学费驱动”模式已经难以为继;另一方面,“特色发展+价值驱动”的新模式正在显现强大生命力。

未来的民办教育将不再是“学费换文凭”的交易,而是“价值换选择”的博弈。那些能够提供独特教育价值、明确就业导向、优质学习体验的院校,将在新一轮行业洗牌中胜出。

正如苏州大学民办教育研究中心所指出的:民办本科的生存逻辑已然发生根本性转变——必须“从价值逻辑重构入手,建立以质量为核心、以特色为抓手的新办学范式”。

这场价值重构不是修修补补,而是彻底重生。那些早早看清这一点的学校,已经走在了前面。

数据不会说谎,但数据需要解读。在829所民办高校的宏观图景下,我们既看到了湛江科技学院挣扎求生的身影,也见证了福耀科技大学重新定义行业的可能。这场冰与火的考验,最终将推动中国民办高等教育走向更加健康、多元的发展道路。

长胜证券-炒股平台杠杆-股票配资查询网址-配资网上炒股配提示:文章来自网络,不代表本站观点。